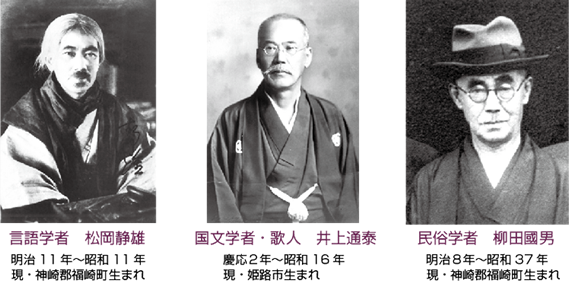

播磨国風土記の謎にいどんだ柳田国男と兄弟たち

播磨国風土記」がまだほとんど研究されていなかった大正時代の半ば、強い関心を寄せたひとりに兵庫県神崎郡福崎町出身の民俗学者柳田國男がいました。

柳田は折口信夫らと講読に励んでいましたが、やがて実兄で国文学者の井上通泰に本格的な研究を勧めました。

文学と歴史学の両方に造詣が深く地元の出身者として地理的な研究にも好都合な兄を見込んでのことでした。

これを受けて井上が数年の歳月を費やした『播磨国風土記新考』(昭和6年 大岡山書店)は、今も風土記研究における必読書です。

面白いことに、じつは同じ頃二人の実弟で言語学者の松岡静雄も風土記に取り組んでいました。

■井上通泰『播磨国風土記新考』(昭和6年 大岡山書店)

原文の一節ごとに先行研究の粟田寛『標注播磨風土記』(文久3年 ※明治32年発行の『標注古風土記』に収録)と敷田年治『標注播磨風土記』(明治20年)と対比させながら、語句の解釈と従来不十分であった比定地の検証を綿密に行う。

■松岡静雄『播磨風土記物語』(昭和2年 刀江書店)

兄・井上通泰に先駆けて出版。伝説、地誌(地名・植物・動物等)、風俗(祭祀俗信・居住・飲食等)などのテーマを設けて当時の人々の精神世界や社会、自然を考察した。